1980年3月自室でのレコーディング 三浦文夫

1979年の冬、大学4年生の僕は就職も決まりモラトリアムな時間を漠然と過ごしていた。中学生からThe Beatles、The Who、Led Zeppelinのコピーバンドなどの音楽活動をする一方、大学から宅録とシンセサイザーに興味を持ち、オリジナル曲の多重録音を手掛けていた。友人は皆、音楽好きで、その多くは何らかの音楽活動を経験していた。そこで、社会人になる前に何か形を残しておきたいと思い、レコードの制作を友人に持ちかけた。

当時よく聞いていたのは、スティーリー・ダン、スティーヴィー・ワンダー、マイケル・フランクス、オリジナルサバンナバンドなど洋楽中心で、YMO、クラフトワーク、ディスコでかかっていたドナサマー(ジョルジオ・モロダー)、Mなどシンセの同期サウンドも気になり出していた。邦楽はユーミン、吉田美奈子、細野晴臣などごく一部だった。

年が明けてから、地元(中野、練馬)の古い友人達のキヨ(中村清明、ギター、ボーカル)、チャー坊(橋本俊哉、ギター、ボーカル)、中島猛(ベース、ボーカル)、野口匡(ドラム、ボーカル)、日比野礼子(ボーカル)、ユリッペ(山﨑有里子、コーラス)そして三浦文夫(キーボード、ボーカル)というメンバーでレコード制作の準備を始めた。

著作権の知識などなかったが、コピー曲は許諾が難しそうだと思い、全曲オリジナルでいこうということになった。当時のメンバーの嗜好としてはAOR、ソウル、ジャズ、ボサノヴァあたりが共通項だった。そして、三浦4曲、キヨ2曲、チャー坊、中島、野口が1曲ずつ、合計9曲を持ち寄った。練習スタジオを借りる金がないので、東中野にある三浦の7畳自室で曲作りとアレンジを進めた。このメンバーでライブなどの音楽活動をしたことはなかったが、幼馴染でもあり、ドライブや飲みなどよく遊びに行っていたので、気心が知れており、良い感じのグルーヴを出せるようになっていった。

卒業まであまり時間がないので、録音の段取りを進めた。本格的な録音スタジオは費用的に借りられないので、無謀にも自室でレコーディングすることにした。宅録を手がけていたものの、バンドを録音するには機材が足りない。そこで、テープレコーダー(8ch1/2インチ、TEAC80-8)などをレンタルした。こうして1980年3月10日、手探りのレコーディングが始まった。

手順としては、ドラムだけマイク(キック1本、トップ2本)を使い、ベース、ギター、キーボードはラインで、スタジオライブ的にベーストラックを作ってから、ギターはアンプの音に差し替えていった。防音対策として雨戸を閉めて、窓には布団を吊るして音漏れは多少抑えられたが、家族には大迷惑だった。ドラム、ギターは昼間しか録れないので、メンバーが帰ってから夜中までキーボードのオーバーダビングを行った。特に大変だったのがシンセサイザーである。ヤマハのCS-30というモノフォニックシンセ(単音しか出ない)を何度も重ねてストリングスの音などを作っていった。3曲、ブラスセクションを入れたが、音が大きく、ヘッドフォンモニターもほとんど聞こえない状態で大変苦労した。このようにして、バックトラックを作り、ボーカル、コーラス録りまで2週間自室に缶詰になり、なんとか録音を終えることができた。録音中にメンバーと相談して、ユニット名はPresents、アルバムタイトルはFeeling Like A Childにしようということになった。

ミックスだけは外部のスタジオを借りて、1日徹夜をして9曲を仕上げた。ジャケット、レーベルのデザインはユリッペが担当した。そしてレコードプレスを手がけているところを探し、入社直前の3月末になんとかマスターテープとジャケット、レーベルの版下を納品することができた。プレス枚数は100枚。バンドメンバーや友人関係に配ったが、足りなくなったので、もう100枚追加した。それでも、一般に流通することもなく、Presentsの音源は42年間の眠りにつくことになった。

2022年3月

2022年3月、突然前職の後輩を介してHMV record shopからFeeling Like A Childをアナログレコードとして再発したいというメッセージが届いた。けれども、狐につままれたような感じで、それが42年前のアルバムのことだと認識するまでしばらく時間がかかった。何度かやりとりをすると、中古レコード屋で発掘されたとのことで、リアルな話だという実感が湧いてきた。そこで、バンドメンバーに話を進めて良いか連絡をとった。皆快く再発に賛成してくれたが、悲しいことに、ブルース好きで、センスの良いギター、ボーカルのキヨは2006年、病気で49歳という若さで亡くなっている。

ところで、レコードの制作にはマスタリングという工程があるが、そこで必要な2chのマスターテープの行方は分からなかった。けれども、ミックス前の8ch 1/2インチマルチテープが見つかった。そこで、当時は時間と機材の制約のため納得できるものではなかったミックスを今回は時間をかけて磨き上げていこうと決意した

ところが、最初のステップで躓いてしまう。再生する8chテープレコーダーが見つからない。製造元のTEACにも問い合わせたが、どこにも残っていないという返答だった。途方に暮れていると、兵庫県西宮市にあるアナログテープレコーダーでレコーディングを手がけているスタジオ(STUDO1812)をネットで見つけ、問い合わせたところ8ch 1/2インチの再生も可能だとのことなので、早速作業に取りかかってもらった。42年前のテープは一部吸着していたため、オーブンで加熱後なんとか再生、24bit、96KHzのハイレゾのデジタルデータへ変換することができた。

僕は2012年に前職の電通から関西大学に転職し社会学部メディア専攻で教鞭を執っている。そこで、音楽映像制作実習も担当していて、2016年にはDolby Atmos、Auro3Dなどの立体音響の録音、再生ができるフルデジタルの関西大学ソシオ音響スタジオの設計、建設に携わった。実習では、大阪府吹田市にあるSTUDIO YOUの湯原大地氏にエンジニアを担当していただいていて、今回のプロジェクトのミックス、マスタリングの作業もお願いした。

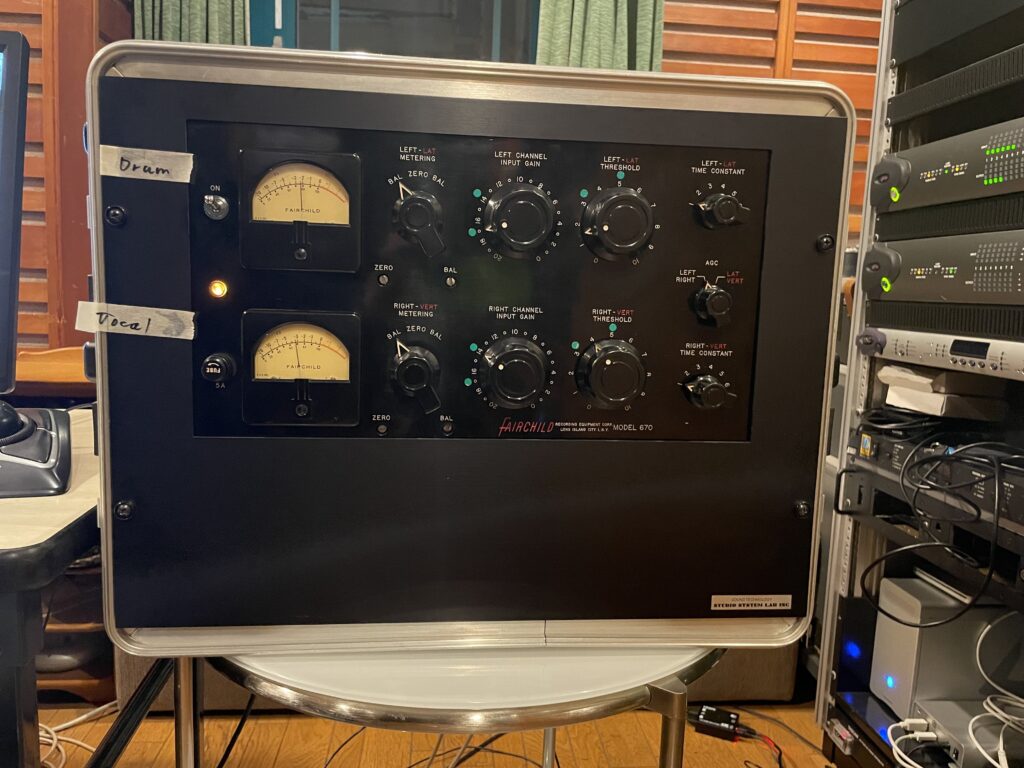

STUDIO YOUはユニークなスタジオで、Neveのアナログコンソール、Fairchildの真空管コンプレッサー、EMTのプレートリバーブなどヴィンテージ機器を数多く揃えている。デジタル変換したデータはPro Toolsによってノイズ除去、トラックの整理などの編集を行ってからNeveなどのアナログヴィンテージ機器を通すと、次第に、懐かしい音のニュアンスが復活してきた。たとえば、NeveのコンソールのEQでベースを調整すると、低域がしっかりとした骨太で気持ちの良い音にすることができた。レコーディング当時、コンプレッサー、EQ、リバーブなどの機材がないため、何も加工しないドライな音で録っていた。そのことがケガの巧妙というか、こうした最初から音創りをするというプロセスを可能にした。Pro Toolsから音質が良く、様々なプラグインの使用が可能なStudioOne5に移植、STUDIO YOUと関西大学ソシオ音響スタジオで細かいミックス作業を行った。そして、マスタリングでもStuderのハーフインチのアナログテープレコーダーを通すなどユニークなプロセスを経た結果、アマチュア機材による宅録とは思えない音に仕上がり、1980年当時の空気感を蘇らせることができた。

オリジナルのミックスは一晩徹夜で仕上げたが、今回は約2ヶ月間を費やした、少々マニアックな話になるが、このリミックス、マスタリングのプロセスの詳細を紹介していこう。

デジタル編集〜アナログミックス

8ch 1/2インチアナログマルチテープから、無事24bit/96KHzというハイレゾでデジタル化されたデータはPro Toolsに移され、ミックス前の編集作業に入った。まず、楽器、ボーカルごとに独立したトラックを作った。使えるトラックが8つしかないので、たとえばボーカルと同じトラックにギターソロを入れていたが、それぞれ独立したトラックに分離し、ミックスがスムーズに行えるようにした。次に、演奏していない部分のノイズを除去した。さらに、オリジナルではブラスセクションが若干フラットだったため、デジタルのプラグインによりピッチの調整を行なった。こうした下準備が終わると、アナログの機器によるミックス作業に着手した。

心臓部となるミキシングコンソールはNeve v3である。Neveは英国のエンジニアであるルパート・ニーヴによって設立されたアナログコンソールであり、SSLと並び1960年代後半から80年代前半の世界の音楽スタジオの標準機となった。

ミックスというと楽器やボーカルのバランスを取ることだと思われるだろう。その通りなのだが、このアナログミックスの工程は各楽器、ボーカルのサウンドを整えることが主な作業となる。単独で聴いても良い音だと感じるようにすること、そしてエフェクトなどの処理は最小限にしたシンプルなものにすることをミックスの方針とした。特にベースのドラムスという全体の背骨になる部分にはこだわった。基本的な音はNeveコンソールのEQとコンプで作ったが、以下のアナログヴィンテージ機器で細かい調整を行なった。興味のある方は、たとえばFairchildのコンプはビートルズのほとんどの録音で使われているなど、それぞれの機器の歴史を調べてみることをおすすめする。(かなりオタク気質の方だと思うが)ちなみに、EQ(イコライザー)は特定の周波数の増減を、コンプ(コンプレッサー)は音圧の調整を行うものだが、いずれの機器も合理的な説明は難しいが、通すと独特なキャラクターのサウンドになる。ここが、アナログ機器の面白いところである。

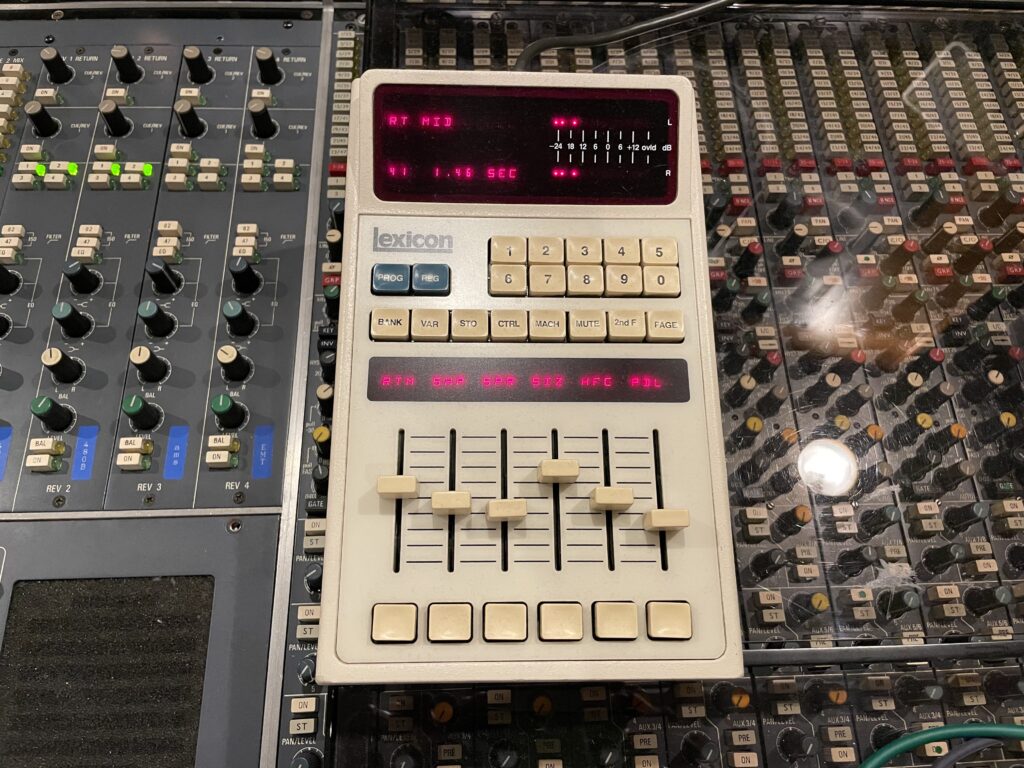

EQとコンプの過程は料理で言えば、各素材の味を活かすための下ごしらえのようなものである。良い素材であれば、そこにあまり手を加える必要はないが、適切な加工、味付け、盛り付けが大切なことは言うまでもない。次の過程はリバーブ、エコーなどの残響音の付加などによる空間のデザインである。ここでも、EMTというプレートリバーブなどヴィンテージ機器を使用している。Pro Toolsはトラックの制限はないので、リバーブ成分は別トラックに録音しておき、ミックスの過程でバランスを取った。一方、オリジナルの録音は8トラックしかないため全ての音源はモノラルである。そのためエレピやシンセのストリングスなどの空間的な広がりを出すため、ローランドのDimensionという機器を使用した。

右端がEMT140 (鉄板プレート)のIN/OUT部分

デジタルミックス

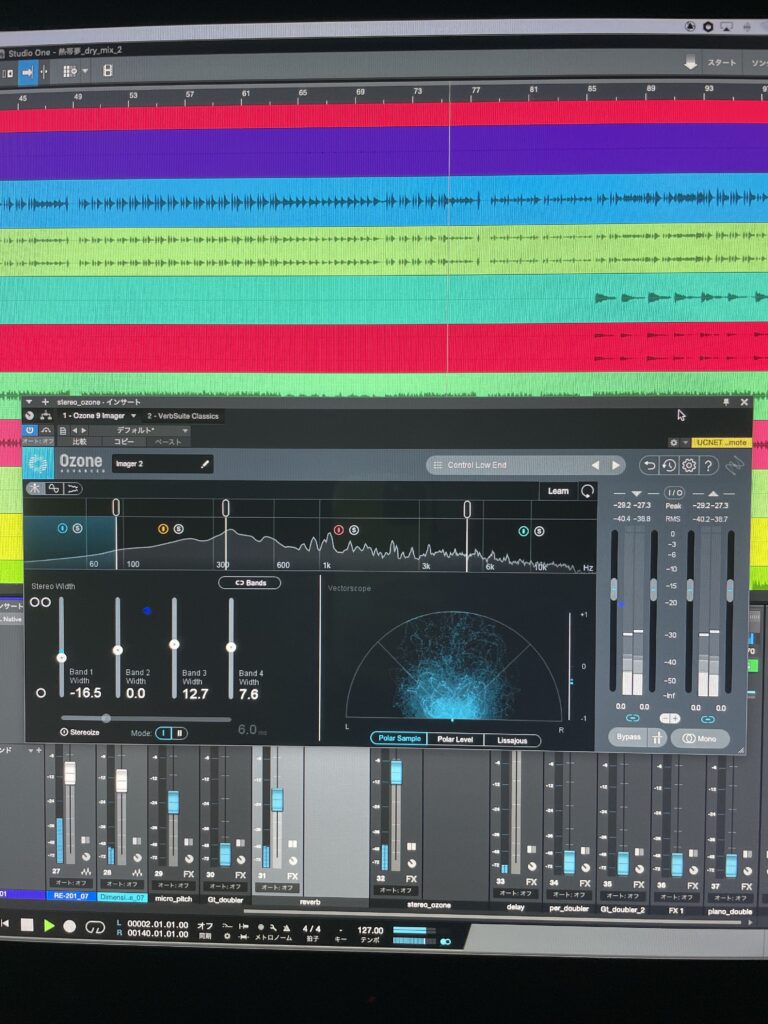

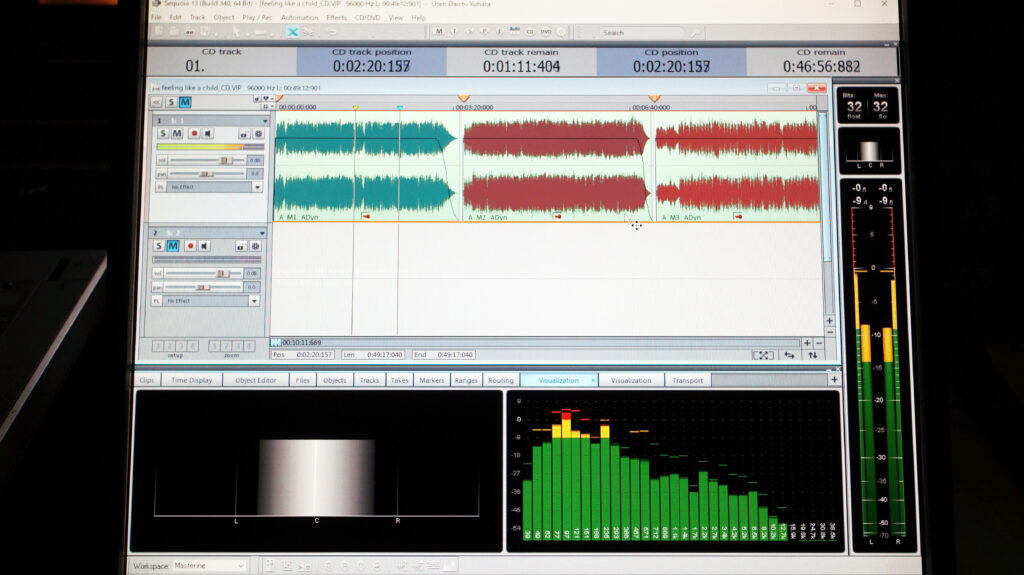

EQ、コンプ、空間デザインの下ごしらえが終わったところで、Pro ToolsからStudio One 5というDAWに音源を移しバランスを取るミックス作業に入った。ちなみにDAWとはDigital Audio Workstationの略で、音楽制作ソフトのことを指す。Pro Toolsは世界中で使用されている標準的なDAWで、編集作業などテープレコーダー的に使用するのに適している、一方Studio One5は新しいDAWで音源制作からマスタリングまで統合されており、アーティスト自らワンストップで制作するのに適している。

ミックスの基本は楽器、ボーカルの音量と空間的な定位を決めることである。ボーカル、ソロ、ベース、ドラムスはセンター、ギターは左右に定位させ、エレピ、ピアノは左右に広がりを持たせ、シンセで作ったストリングスは全体を包み込むようにした。そして、様々なデジタルエフェクトにより調整し、ミックスマスターを仕上げた。

マスタリング

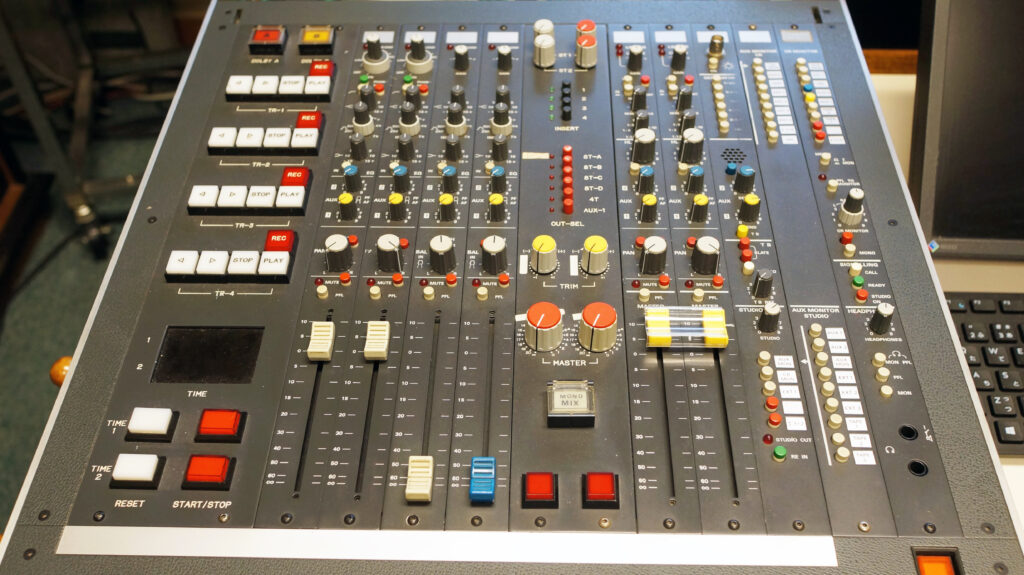

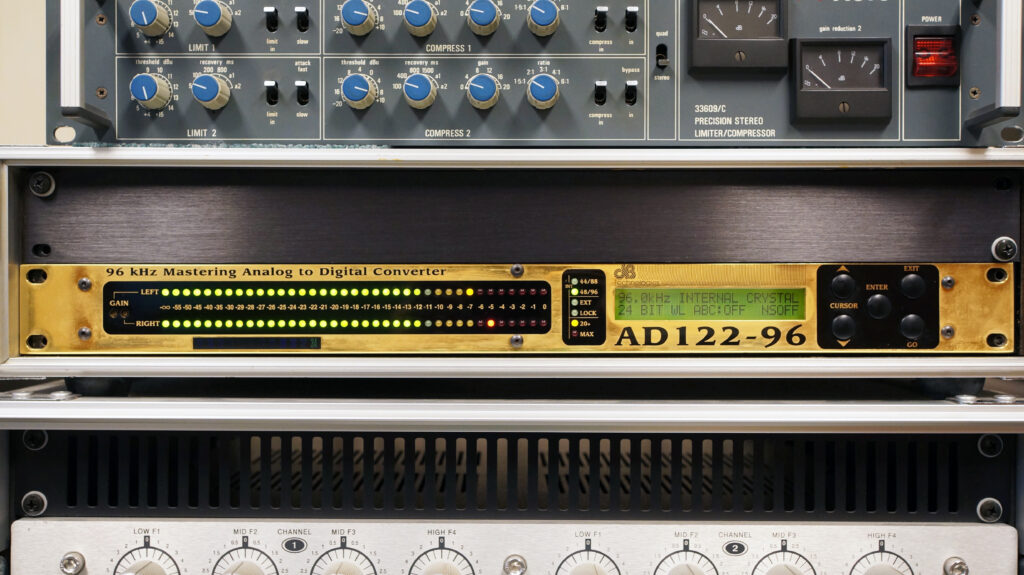

ミックスマスターができると、アナログレコード、CD、デジタル配信というフォーマットごとに最適な音圧、EQなどを調整するマスタリングという最終工程に入る。ここでは、デジタルミックスマスターをアナログに変換、様々なアナログ機器によって調整し、再びデジタルファイルに変換する工程に使用する機材を信号の流れに沿って載せておく。

空間オーディオ(Dolby Atmos)

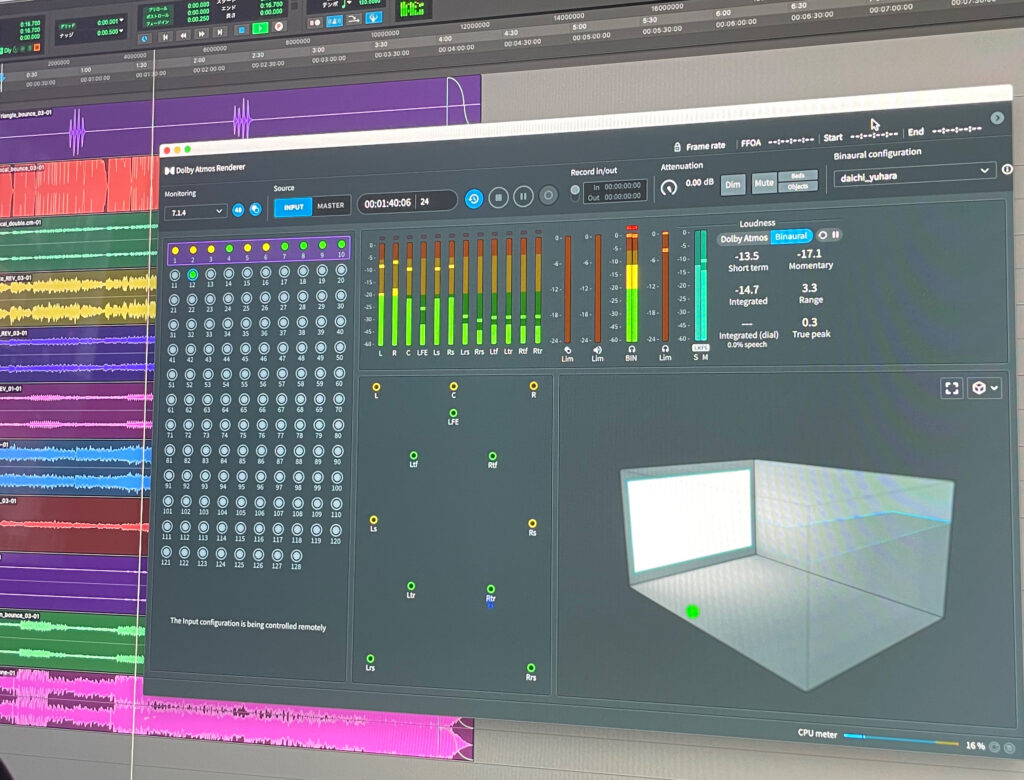

長かった制作ストーリーの旅もようやく終わりに近づいたが、もう少しだけお付き合いいただきたい。Dolby Atmos(Apple Musicの空間オーディオ)という新しい音響体験ができるフォーマットにも対応した。この作業は2016年に竣工した、イマーシブオーディオの録音、再生が可能(7.1.4な関西大学ソシオ音響スタジオで行った。

関西大学ソシオ音響スタジオ

Dolby AtmosはLRという平面的なステレオ音場だけでなく、360度の音響空間(没入感からイマーシブオーディオと呼ばれる)を再現できるものであり、映画の世界に先行導入された。Auro3D、360 Reality Audioなどイマーシブオーディオにはいくつかのフォーマットがあるが、AppleがAirPods Proというデバイスと共に、空間オーディオとしてプロモーションしているため、Dolby Atmosが最もポピュラーになっている。イマーシブオーディオはライブの臨場感を伝えるのに適しているが、録音された音源の新たな空間デザインの可能性も秘めている。Air Pods Proでチェックすると、音場が広がるだけでなく、一つ一つの楽器の分離が良くなった。今回はシンセ(ストリングス)、エレピを中心に立体的で包み込むような音場を創った。ただ、「Dim」の後奏のプログレっぽいシンセと「ニューヨークなんて行かない」のイントロのシンセシーケンスは360度の空間を動き回るというギミックを使っているので、ぜひチェックしていただきたい。

このようにして宅録による音源が、アナログ、デジタルの機器を駆使してかなり磨き上げることができたと思う。アナログレコード、CD、通常配信、ハイレゾ配信、空間オーディオ(Dolby Atmos) それぞれ特徴のある音質に仕上がっており、楽曲もバラエティに富んでいるので、色々な角度から楽しんで聴いていただけるとありがたい。

わがままな要求に長い時間、丁寧に対応していただいたエンジニアの湯原大地氏にはあらためて感謝したい。こうした貴重な機会を与えていただいたHMV record shopの小松正人氏、繋いでくれた岩田幸也君、CD、イラスト、アートワークのコーディネートをしていただいた4TRの中村博久氏には感謝を申し上げる。素敵なイラストを提供いただいた永井博氏、アートワークのYOXXX氏、嬉しいコメントをいただいた南佳孝氏、魅力的なライナーノーツを書いていただいた栗本斉氏に感謝します、本当に光栄です。

遠くから見守ってくれているキヨをはじめ、同じ時代を駆け抜けたPresentsの仲間達とこうした作品を残せたことは幸せです。ありがとう!